10月18日下午,西北大学博物馆三楼报告厅座无虚席,百余位市民齐聚一堂,共同参与“西北大学科普大讲堂”第七期公益讲座——作为本年度科普大讲堂的最后一期,本次活动特邀陕西省植物研究所卢元老师,以“明察秋毫——显微镜下的世界”为题,带领观众揭开微观世界的神秘面纱,为全年系列科普活动画上圆满句号。

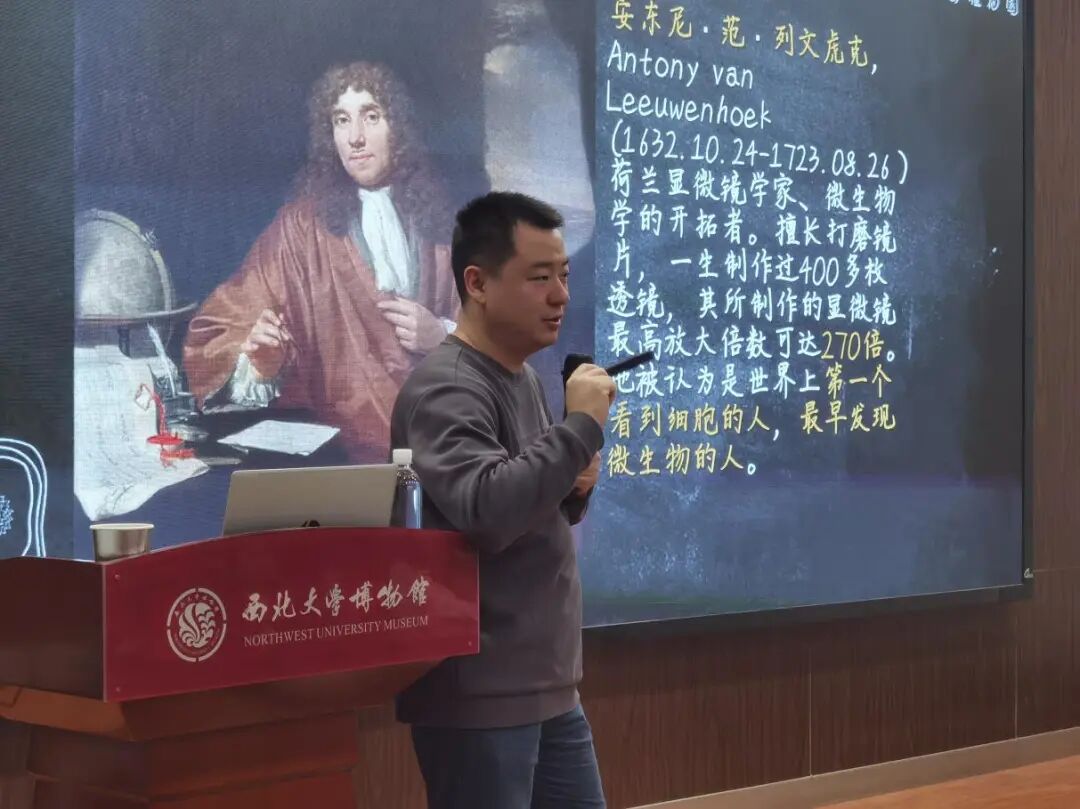

讲座中,卢元老师以“显微镜的发展与微观世界的探索”为核心脉络,凭借深厚的专业功底与生动风趣的讲解风格,将复杂的科学知识转化为通俗的语言。他首先梳理了显微镜的发展历程,从早期荷兰眼镜商的发明雏形,到中外科学家借助显微镜发现细胞、微生物的关键突破,清晰呈现了微观观测技术的演进逻辑;随后简要介绍了光学显微镜、电子显微镜的核心差异及应用场景,并通过洋葱表皮细胞、红细胞形态、雪花微观结晶等直观影像,让观众真切感受“以小见大”的科学魅力,理解微观技术对推动生命科学、材料科学等领域进步的重要意义。

此外,卢元老师还分享了显微镜与诺贝尔奖的关联,从1953年塞尔尼克的相位差显微镜到2017年的低温电子显微镜,生动诠释了微观观测技术对科学突破的关键作用;他提及的世界最小书籍《Teeny Ted from Turnip Town》(0.07毫米×0.10毫米)与IBM制作的原子级动画《一个男孩和他的原子》,更让观众惊叹于微观技术的创意应用。

互动交流环节中,现场观众热情高涨,提问络绎不绝。“世界最小书籍要怎么看?出版它有什么意义呢?”“原子级动画要怎么制作?”“为什么细胞有DNA但病毒只有RNA?”面对这些问题,卢元老师逐一耐心解答,用生活化的语言化解专业疑问,让不同年龄段的观众都能轻松理解。

作为2025年度科普大讲堂的收官之作,本次讲座延续了系列活动“贴近公众、传播科学”的核心特色。回顾全年,从“从鱼到人”的生命演化科普、遗址考古的文明重建,到生物智慧解读、金丝猴生态研究、汉代饮食复原及矿物晶体探索……六期讲座覆盖自然、历史、生物、地质等多元领域,持续打破学术壁垒,让前沿科研成果成为公众触手可及的科学养分。未来,西北大学博物馆将继续以科普为纽带,汇聚更多领域的科技力量,为营造全社会崇尚科学的良好氛围、推动科普事业发展持续贡献力量。